「自由への教育」を実現するオルタナティブスクール・沖縄シュタイナー学園 応援プロジェクト

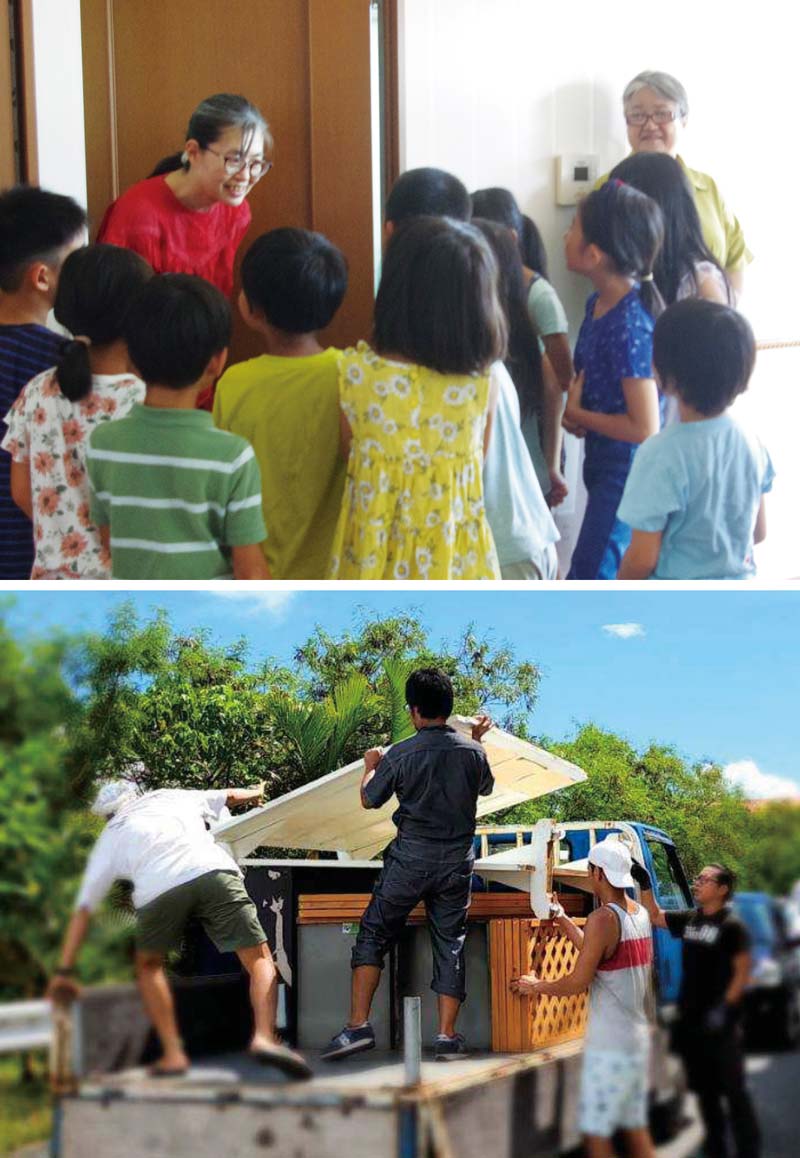

よりよい社会の実現を目指して、シュタイナー教育(自由への教育)を基盤とした、子どもたちが生き生きと学ぶ喜びに満ちた学校づくりをしています。

2021年11月、「未来を創造する子どもたちのために、どのような学びが必要なのか」をテーマに、教師や保護者だけではなく、社会を担う様々な立場の人たちが共に考える社会の実現を目指して結成されました。

オルタナティブスクール「沖縄シュタイナー学園」運営

中城村の空き家を借りて、「自由への教育」を実現するオルタナティブスクール「沖縄シュタイナー学園」を運営しています。

- シュタイナーの人間観、教育観に基づき、思考・感情・意志のバランスを重視した9年間一貫教育を行っています。

- 教師が子どもの発達段階や気質に応じたカリキュラムをクラスに合わせて創り上げています。

- 国内外のシュタイナー教育教員養成講座を修了した者が担任教師を務めています。

- 沖縄ならではの豊かな自然や文化、精神性を教育の中に活かしています。(琉球語・季節ごとの年中行事など)

- メイン授業はエポック授業と呼ばれ、午前中のおよそ100分間を使って3-4週間単位で毎日同じ科目を続けて学びます。担任教師が担当しています。基本教科(国・社・算・理・フォルメン線描)を、子ども達の発達段階に則りじっくり学びます。同じ科目のまとまった学びを終えた後は、別の科目に入ります。学んだことをいったん寝かせることによって、それが新しい段階の記憶となって意識下に蓄積されていきます。

- エポック授業の他に専科教師による授業を1年生から受けています。「語学(英語・琉球語)」「音楽」「オイリュトミー」「手の仕事」「美術」「体育」など持続的に行う必要のある教科はリズムをもって決まった曜日に行われます。それぞれの教科は、エポック授業を中心に他の教科と有機的に繋がり、関係性を保ちながら授業が進められます。

- 「豊かな感情を育てる時期」の子ども(7~14歳)にとって、授業が芸術的に行われることが大切です。どの授業内容も「教え、詰め込む」ことによってではなく、音楽的なもの、詩、リズムや動き、色彩や形の体験を通して子どもの心に届くように配慮されています。芸術的なものに浸され、心で感じることによって「世界は美しい」ということを学んでいきます。これが次の「思考を養う時期」(14~21歳)で真理を求める力に繋がっていきます。

本基金は、こうした学びを継続していくための金銭的な支援と制度面の改善を目指すことを目的としています。子ども達に個別最適な学びの場を提供し続けるためのご支援・ご寄付をよろしくお願いします。

また、シュタイナー学園の運営に付随して、以下の活動にも取り組んでいます。

- 各種研修会開催(大人の学校、オイリュトミー講座、サマーセミナー)

- 学外子ども向け各種講座開催(まーくんの緑の教室、オイリュトミー講座)

- オープンスクール(ノート・作品展示)、校舎見学会

- 会員向けニュースレター「さわふじ通信」年4回発行

子どもは本来「より良く生きたい」という望みを持っており、その道は1つではありません。これからは多様性の時代です。しかし、多様な教育の場として公立学校以外の学びを選択するには金銭面、制度面で高い壁があります。

元氣にする会も土台作りの重要な時期があり、校舎環境整備や教師の雇用など多くの費用が掛かっています。しかし、このようなオルタナティブスクールには、公的支援がほとんどありません。

2020年2月に任意団体として活動を開始し、2021年11月に一般社団法人子どもと先生を元氣にする会を設立。

2022年に開校しました。

2024年現在、6才〜から14才の子どもたち35名が14名の教員とともに学んでいます。

自分の意志をしっかりと持ち、感情豊かで知性に目覚め、他者と共に自分の人生と社会を切り開いていく、想像力のある真に自由な人間への教育が提供され続けていくことを目指しています。

また、この取り組みの先には、以下の目的があります。

①県の教育課題(不登校、退学、教職員の病休等)を市民の目で問い直し、教育制度の新たな道を模索し、提案していきます。

②地域に根を張り、子どもを中心としたよりよいコミュニティーをつくっていきます。

沖縄シュタイナー学園は、「こんな学び方をしたい」「ここに通いたい」と、自らの意志で学びの場を選択した子ども達が笑顔で通い、真剣に学び、共に高まりあっていく「もう一つの学校」です。

世界に広がるシュタイナー学園は、どの国でもどの地域でも、その地の保護者と教師の協働によって立ち上がります。私たち沖縄シュタイナー学園も、地域の教育課題を見据えつつ、子どもを「畏敬の気持ちで受け入れ、愛を持って育み、自由へと解き放つ」の言葉の下、子どもの教育を中心に食、農、手の仕事など、それぞれの会員の特性を生かして、一人一人の大人も成長できるコミュニティーを目指します。

もちろん、多様な考えがあり、一筋縄にいかないことばかりです。それでも目の前の子ども達の笑顔に支えられ、今までもたくさんの困難を乗り越えてきました。私達は諦めません。私たちを導く小さな星々の輝きは不滅で、私たちの小さなごたごたを明るく照らし、新しい校舎、教師を見つけ出します。大人達は、カーテンを縫い、子ども達の服を染め、教室の壁にきれいな色を塗り、手作りパンやジャム、焼き菓子、畑からとれたゴーヤーを分かち合います。

親、教師の手作りの愛で育ったこの小さな星たちは、私達を引き上げ、沖縄を照らす大きな太陽となるでしょう。

シュタイナー教育のエッセンスを取り入れた授業をしていたプリペアスクール「地球の輪」から、シュタイナー学校を創っていく過程で、学園と授業は純化されていきました。教師が生み出していく、教育芸術としての美しい授業、子ども達を世界と出会わせていくその瞬間を大切にし、子ども達を守り育てていくために、家庭環境を整えて行くことへの協力をお願いしました。最初は人工のものを遠ざけ、本来その子が持っている自然な姿へ整えていくためです。

「ゲーム、パソコンの動画などはもちろん、テレビも観ない、マンガも読まない。急激に環境を変えて大丈夫か?」

そう心配していましたが、教師と保護者の不安をよそに子どもたちの変化は速く、目、感性、細胞、姿勢形、感覚、すべてが作り直されていくように変わっていきました。豊かな感性があらわれ、他者と繋がる意欲、学びへの意欲が高まりました。子ども達は、木製の素朴なリコーダーの響きに耳を傾け、水彩の色が混じり合うことに感動し、手づくりの編み棒を使って自分の帽子を編みます。オイリュトミーでは、ことばや音楽の響きと共に、のびやかに動きます。漢字の成り立ちを絵や篆刻(てんこく)文字を通して学び、先人の知恵に感嘆の声を上げ、物理学では、音、光、電気などの実験と観察を通して発見をします。そろそろ開校から2年が経ちます。これから、子どもたちのしなやかな成長を中心に据え、「自由への教育」を進めていきます。

(入福玲子 4・5年生担任)

今から約2年前、私たち夫婦は出会った仲間たちとともに、沖縄シュタイナー学園という船に乗る決意をしました。それは不安と期待の入り混じった新年の始まりでした。開校2年目、船は今、小さな星々(子どもたち)に導かれながら大海原を進んでいます。2022年4月から姉妹で学園に通う娘たちは、家ではよくうちなーぐちの歌を2人で口ずさんだり、手遊びをしたりしていて笑い合っています。また、宿題でもないのにならったばかりの文字を練習したり、毛糸を引っ張り出して何かを作り始めたり、庭に出ては草木や虫とたわむれたりと、日々の学びと遊びを行き来しながら楽しんでいます。その様子は、見る大人にとっても心地よいものです。知識を詰め込む学びの時代に育った私たち親世代にとって、わが子にこのような心地よさを持った教育の場を創り出す機会にめぐりあえたことに、とても幸せを感じています。この先も困難が予想される船旅ですが、沖縄にシュタイナー教育を、と願う一人ひとりとの出会いへの感謝と、子どもたちに見出す光とともに進んでいきたいです。

(運営委員/2年生・5年生保護者)

沖縄で暮らしていると、健全な社会・平和な社会を実現したいという人々の願いがとても強く、それも日常的に感じられます。もちろん健全な社会・平和な社会は誰もが願うこと。しかし沖縄ほど強く感じられるところは(国内に限っていえば)他にはないように思われます。

シュタイナー教育は第一次世界大戦の敗戦によって疲弊し、混乱したドイツ社会において始まりました。シュタイナー教育が子どもたち1人1人の成長を支えるものであることは言うまでもありませんが、教育を通じて健全な社会の担い手を育て、健全な社会を建設することをも同時に目指すものです。そのような意味からすれば、ここ沖縄ほど、シュタイナー教育を必要としているところはないといっても間違いではないように思われます。

沖縄シュタイナー学園は教師と保護者、そしてそれを応援しようという人たちの強い想いから始まりました。しかしどれほど強い想いがあっても、それだけでは人間が生きられないように、強い想いに支えられている学園も継続・発展が困難な状況にあるとのこと。

どうか皆様のご支援をよろしくお願い致します。

シュタイナー教育において、環境づくりは非常に重視されており、教室環境は子どもたちの学びを支えています。子どもたちは、環境からの影響を直接的に受けてしまうからこそ、子どもが過ごす環境に対して細心の注意を払う必要があるのです。

シュタイナーは「すべての教育は自己教育である」と述べており、人は自分で自分を教育することしかできないと考えていますが、子どもたちがよりよく自己教育を行うためにも、どのような空間で学ぶか(物理的環境)に繊細な配慮を施すことがとても重要なのです。沖縄シュタイナー学園の子どもたちが学びを深めていくためには、やはり教室環境の整備が必須だと感じています。また、働く親のニーズに応えられるよう、学童の整備も不可欠だと思います。沖縄の地で真に豊かなシュタイナー教育が実践されるために心から応援します。