ミマモライド基金

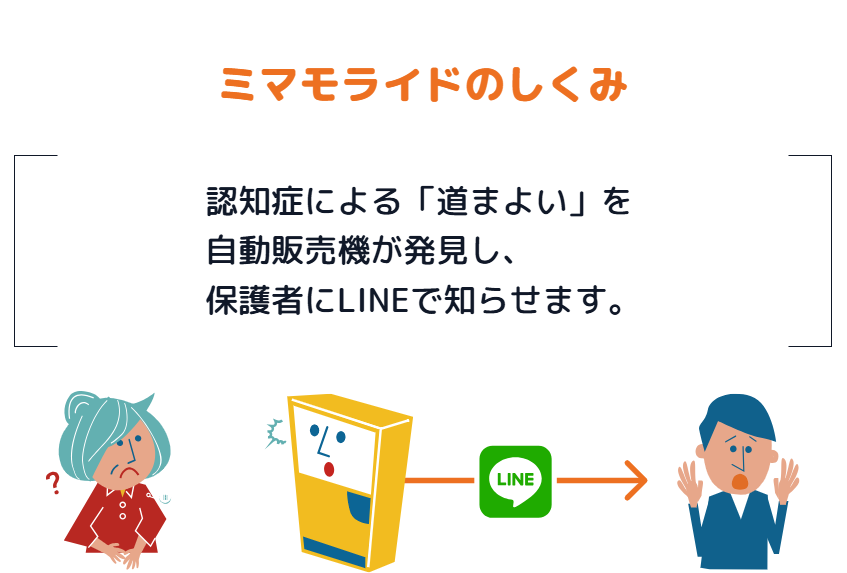

ミマモライドは、認知症による「道まよい」を自動販売機が「発見」し、当事者の迅速な保護につなげるシステムです。

ミマモライド基金へのご寄付は、沖縄県内に設置される道まよい発見のための「みまもり自販機」や各種機器の増設・管理費用など、認知症の方も安心して外出できるまちづくりのために使われます。

BLEやLoRaなどの新しい技術を活用し、地域課題を解決するコーディネートや企画を行っています。

ミマモライドは、まちを見守るネットワーク。「みまもりタグ」を身につけて外出した認知症当事者が、ミマモライド子機センサーを設置した自動販売機(みまもり自販機)のそばを通ると、子機センサーが「みまもりタグ」の電波に反応し、親機を介してその位置情報などを保護者のLINEに送ります。

ミマモライドの仕組みの詳細はこちらからご覧いただけます。https://mimamori-jihanki.jp/structure/

まちに「みまもり自販機」が増えれば、当事者の外出を安心してみまもることができるだけでなく、道まよいが発生した場合も、少人数での効率的な捜索が可能になり、当事者の素早い発見・保護につながります。

高齢化に伴う認知症の増加により、認知症の方が自宅を出たまま行方がわからなくなる、いわゆる「徘徊(はいかい)」と呼ばれる行動が増えています。でも、それは本当に「徘徊」なのでしょうか。

徘徊は「目的もなくウロウロする」という意味ですが、認知症の方も外出の際には、何らかの「目的」があったはずです。ただ、認知機能が落ちているため道にまよいやすく、目的地に着けなかったり、自宅に戻れなくなったりしているだけなのです。だとすれば、それは「徘徊」ではなく「道まよい」です。ミマモライドは、そうした認知症の方のお出かけを地域で支えるシステムとして開発されました。

ミマモライドは、市町村などの自治体がサービス提供に必要な機材やシステムを導入・整備し、その運用を地元の住民や企業などが支援することで、持続的な活動の拡充を目指していくしくみです。具体的な支援の方法としては、企業や団体によるみまもり自販機や子機センサーの設置、自販機の売上の一部寄付、ミマモライド基金への直接寄付などがあります。個人の方がみまもり自販機で飲料などを購入することも、ミマモライドの活動支援につながります。

なお、当事業はもともと、宜野湾市の見守り自販機事業に紐づいた基金として設置されており、寄付を行う対象者は自販機メーカー・オペレーター・地主のみ、捜索エリアも宜野湾市のみと設定していました。しかし、2022年度からミマモライドが休眠預金活用事業に採用され、捜索エリアが他市町村にも拡大したため、当基金の対象エリアを沖縄県全域に広げるとともに、寄付を行う対象者も拡大し、地域の企業に広く呼びかけることを想定した募集に変更しました。併せて、寄付をいただく際に希望を伺い、寄付者が寄付したいエリアを指定できるようにするなど、寄付者のニーズに応える事業計画に変更しています。

●2016~17年 みまもり自販機プロジェクト[平成28年度 沖縄アジアITビジネス創出促進事業(公益財団法人沖縄県産業振興公社)]

首里石嶺町をテストフィールドとして調査・開発

●2019~20年 地域を見守る「ミマモライド」プロジェクト[平成31年度 アジアITビジネス活性化推進事業補助金(一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター/ISCO)]

宜野湾市をテストフィールドとして調査・開発

●2020年~ 宜野湾市見守り自動販売機等運営委託事業[宜野湾市]

前年までの蓄積を元に、宜野湾市に実機設置・マニュアル整備

●2022~25年 認知症の方々も安心・安全な外出を担保できるまちづくり事業~多様なセクターの参画で実現するお出かけの自由~(3年計画)[休眠預金活動事業(一般財団法人日本民間公益活動連携機構/JANPIA)]

ミマモライドシステムが稼働している宜野湾市の周辺地域へ移転事業開始

近年は「認知症の方も自由にまちを歩き、会いたい人に会い、自宅や介護施設以外の居場所を持つべきだ」という議論が始まっています。現在、認知症は特別な病気ではなく、誰もが当事者になりうるものです。当事者の方が尊厳と希望を持ち、地域社会の中でともに暮らしていける「共生社会」の実現を目指して、ミマモライドは住民・行政・企業が一体となって支えあう、認知症バリアフリーなまちづくりに貢献していきます。

※(公財)みらいファンド沖縄を通じた本基金へのご寄付は、税制優遇の対象です。詳細はこちら

※本基金への寄付額のうち15%を(公財)みらいファンド沖縄の基金運営費に充当させていただきます。